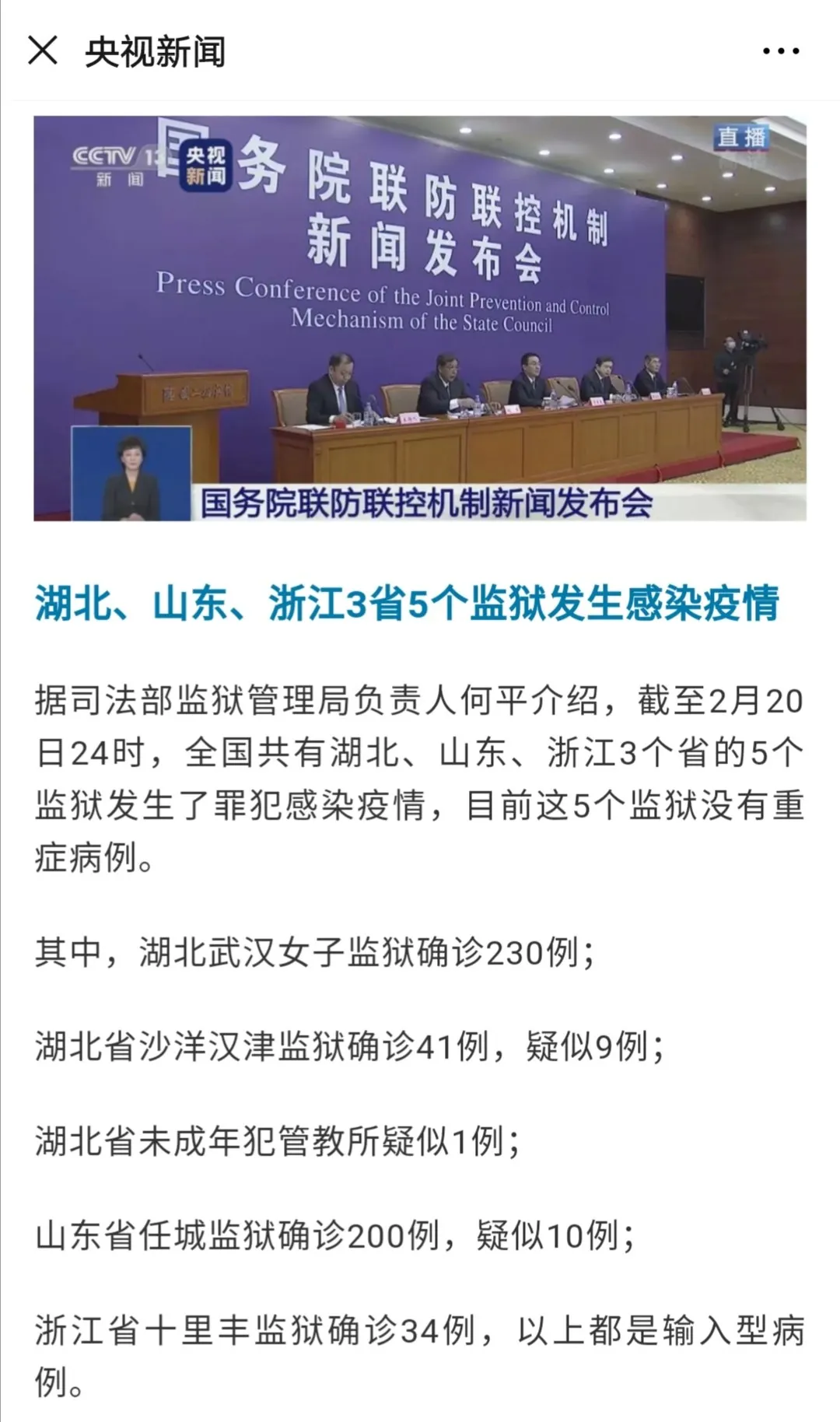

近日,湖北、山东、浙江多地监狱爆发数百例新冠肺炎感染疫情引起了大家的广泛关注。

监狱集中爆发感染疫情属于典型的聚集性感染事件,而相对于监狱,看守所的人口密度可能更高,羁押条件更不容乐观,聚集性感染的可能性同样不低。这也再次引发了关于降低审前羁押率的讨论,以下为笔者再次呼吁降低审前羁押率的三点理由及三点建议,与法律同仁商榷。

【降低审前羁押率的三点理由】

01

降低审前羁押率是无罪推定原则的应有之义

《刑事诉讼法》第十二条规定:“未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪”,这就是法律人众所周知的无罪推定条款。无论被拘留还是被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,根据该原则,在法院判决前,都应当被推定为无罪之人。减少对无罪之人适用剥夺人身自由的强制措施,是文明社会,也是法治社会的内在要求。降低对犯罪嫌疑人、被告人的羁押率,有利于落实无罪推定原则在我国司法实践中的应用,有利于营造积极的法治人文氛围,构建良好的法治体系。

02

降低审前羁押率是有效减少社会对立面,减轻看守所压力的现实需要

不得不承认,客观上由于部分看守所硬件建设的滞后,羁押空间十分有限,部分看守所无法达到规定的羁押场所的运行标准,监室条件与在押人数严重不匹配,很难满足在押人员的最基本生活需求,部分未决犯甚至希望尽快完成审判,早日转移羁押地点。2020年1月18日,张军检察长在全国检察长会议中提出“要进一步降低逮捕率、审前羁押率。能不捕的不捕,能不羁押的不羁押,可诉可不诉的,不诉,就能有效减少社会对立面。随着社会的发展尤其是科技的进步,扩大非羁押手段适用完全可行而且势在必行”。转变以羁押为常态的司法观念,维护本可以不被羁押却实际被羁押的犯罪嫌疑人、被告人的合法权益,在当前新冠肺炎疫情之下,降低羁押率能够有效控制病毒传染的范围,有利于减轻看守所的压力,改善看守所的羁押环境,保障犯罪嫌疑人和被告人的基本权利。

03

降低审前羁押率是顺应法治发展趋势的选择

实践中,“构罪即捕,以捕代侦”已经成为常态。刑法规定了“取保候审”制度,但同时以“不致发生社会危险性”作为取保与否的重要标准,模糊的“社会危险性”标准可以轻而易举地排斥掉取保候审等非羁押措施的适用。这导致我国审前羁押率普遍高于国际上其他法治国家,而当今世界降低审前羁押率是法治发展趋势。因此,完善和准确执行取保候审制度,降低审前羁押率是顺应法治发展趋势的必然选择。

【降低审前羁押率的三点建议】

01

改变“构罪即捕,以捕代侦”的错误理念

虽然我国法律规定对于符合几种情形,特别是不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人可以适用取保候审等非羁押措施,但办案机关在实际的在办案过程中,容易混淆逮捕条件与构罪条件的区别,将构罪条件等同于逮捕的条件。曲解“逮捕”功能,视逮捕为侦查的辅助手段,“构罪即捕、以捕代侦”的现象比较突出。因此有必要改变“构罪即捕,以捕代侦”的错误理念,规范逮捕的适用条件,依靠不断发展的科技力量,扩大非羁押手段,重构逮捕制度。

02

重视羁押必要性审查制度效用

羁押必要性审查制度直接指向审前羁押问题,作为法律监督机关,检察院通过羁押必要性审查制度对不存在羁押必要性的犯罪嫌疑人、被告人,建议有关机关予以释放或变更强制措施。但目前羁押必要性审查存在流于形式化的情形,审前羁押率过高的现状与羁押必要性审查制度的低效不无干系,要降低审前羁押率,必须重视羁押必要性审查制度的有效执行。

03

扩大非羁押手段应用范围

审前羁押的重要目的是为了保证诉讼程序顺利进行,如果能够通过非羁押手段实现羁押目的,自然可以减少审前羁押,降低审前羁押率。随着社会进步和科学技术的发展,电子手铐、远程监控等高新技术产品以及大数据的运用,可以满足办案单位对于犯罪嫌疑人、被告人的监管需要,能够有效降低妨害诉讼的风险。对于人身危险性较小、主观恶性较低、再犯可能性较弱,采取取保候审、监视居住措施不致发生社会危险性等符合非羁押法律规定的犯罪嫌疑人、被告人,可以采用非羁押手段实现羁押目的。

编辑:张恒业 王浩宇

● 本文作者

谭仲萱,广东君言律师事务所高级合伙人,刑事法律专业委员会主任,广东省律师协会经济犯罪刑事法律专业委员会委员,深圳市律师协会刑事诉讼专业委员会副主任委员。

免责声明

本平台对所有原创、转载、分享的内容、陈述、观点判断均保持中立,推送文章仅供读者参考。本平台发布的文章、图片等版权归作者享有,部分转载作品、图片如有作者来源标记有误或涉及侵权,请原创作者友情提醒并联系小编删除。

企业OA

企业OA 企业邮箱

企业邮箱